ちょっと差がつく

『百人一首講座』

【2002年9月20日配信】[No.073]

- 【今回の歌】

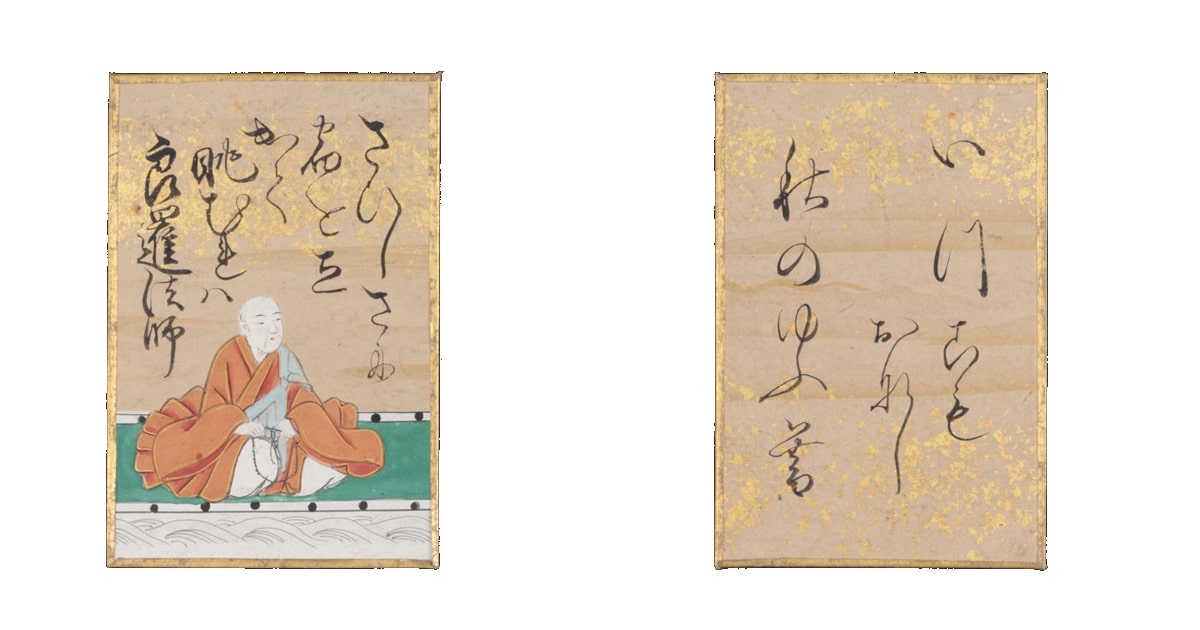

- 良暹法師(70番) 『後拾遺集』秋・333

寂しさに 宿を立ち出でて 眺むれば

いづこも同じ 秋の夕暮れ

9月中旬といえば、ちょうど小中学校などの体育祭などが終わって、街の賑やかさが一段落ついている頃でしょうか。

賑やかさが落ち着くと、秋はぐっと深まり、少し人生のことだとか恋やもろもろのことを考え込む人もいるでしょう。

きっと秋だからでしょうね。

秋はメランコリーの季節といいます。

メランコリーというと、最近ではすぐ「鬱」なんて暗い方向に話題が進みがちです。

しかし、秋にメランコリーを感じるのには原因があるそうです。

鬱の原因のひとつには光を浴びる時間が減ることがあるといいますが、秋は夏に比べて日照時間が短かくなっていきますよね。

そうすると、ちょっと哀しい気分になりやすいんだそうです。

最近では不眠症の人も多く、夜起きている時間が長く日光に当たる時間が減るとイライラがつのったり、無性に気分が落ち込んだりもするようです。また、雨の日や曇りの日も同じだそう。

逆に言えば、気分の落ち込みは単に季節のせいだと思っちゃえば、気が楽になるでしょう?甘いものを食べると楽しい気分にもなりやすいそうですから、美味しい秋の味覚、焼きいもでも食べて、メランコリーをふっとばし、秋の楽しさを満喫しましょう。

さて今回は、世捨て人になった作者が、秋の寂しさをしみじみと感じるいい歌です。

現代語訳

あまりにも寂しさがつのるので、庵から出て辺りを見渡してみると、どこも同じように寂しい、秋の夕暮れがひろがっていた。

ことば

- 【寂しさに】

- 平安時代の「寂しさ」は、秋や冬の寂寞とした感じを表します。

特に一人住まいや無人の荒れ果てた家や野山など、あまり人がいない場所の寂しさを示しています。

格助詞「に」は原因や理由を表し、全体で「さびしさのせいで」という意味になります。 - 【宿を立ち出でて】

- この場合の「宿」は自分が住んでいる庵のことです。「庵を出て」という意味になります。

- 【眺むれば】

- 下二段動詞「眺む」は、単に眺めているだけではなく、「いろいろな思いにふけりながらじっと長い間見ている」というニュアンスがあります。「眺む」の已然形に接続助詞「ば」がつき、順接の確定条件を表します。

- 【いづこも同じ秋の夕暮れ】

- 「どこも同じように寂しい秋の夕暮れがひろがっていた」という意味です。「同じ」は形容詞の連体形の特殊な形です。最後の体言止めの「秋の夕暮れ」は、定家の編纂した新古今集の時代に流行した結句(むすびのことば)でした。

作者

良暹法師(りょうせんほうし。生没年未詳、11世紀前半の人)

山城国愛宕郡(おたぎのこおり)の生まれで、父親は分かりませんが、母親は藤原実方家の童女白菊だったという説があります。

比叡山の僧侶で祇園の別当であり、晩年は洛北大原の雲林院に隠棲したと言われます。

鑑賞

僧になって、比叡山で修行をしていたが、老いてきたので山を降り、洛北大原に貧しい草の庵を構えて住み始めた。

しかし、修行の場とはいえ、賑やかだった比叡山と比べると、人っ子ひとりいないこの土地での生活は寂しくてたまらない。

あまりに寂しいので、庵から出てあたりをしばらく歩き、山や野を眺めてみた。

しかし、どこも静まりかえって寂しいのは同じ。無人の野山に秋の夕暮れが訪れている。

「秋の夕暮れ」という結びの言葉は、藤原定家が編者となった新古今和歌集の時代には、一種の流行になっていました。新古今集の美学のひとつである幽玄の世界、叙情的な景色を表すのにふさわしい言葉だったのでしょう。

確かに「秋の夕暮れ」という言葉だけで、詩的な寂しさをイメージすることができますよね。

「秋の夕暮れ」という結句では、百人一首では寂蓮法師の村雨の露もまだひぬ真木の葉に霧立ち上る秋の夕暮れという歌がありますし、みなさんもご存じのように、寂蓮・西行・定家が作った有名な「三夕(さんせき)の歌」もあります。

三夕の歌については、寂蓮法師の回でまたご紹介することにしましょう。ただ、それほど数多くの名歌が詠まれるほど、「秋の夕暮れ」はブームだったということになります。

詞花集での詞書によると、この歌は「大原にすみはじめけるころ」詠んだということです。だから作者は、僧侶が数千人もいたとされる比叡山から、たった一人で大原に移ってきたばかりだったのでしょう。

意を決してひとりで修行をはじめたものの、話を交わす友達はおろか、誰も見かけない山里での暮らし。僧侶といえども寂しさはつのるばかりです。庵に籠もっているのもなんだから、外へ出てみようか、と歩き回っても誰もいない。寂寥とした山里に、夕暮れ時が迫ってきて、しみいるようなメランコリーが心にじーんとしみわたってくる。

新古今集には、こうした枯れゆくような寂寥感を美しいとする感覚が大切にされました。

野山の緑の少ない都会に住み、コンクリートの谷間であくせく忙しい時間を過ごす私たち。疲れたときに「いっそ作者のように人のいない山里に隠遁してしまいたい」なんて思うかもしれません。作者もそう思ったのかもしれませんね。

けれど、いざ山里に住みはじめると、そこでは人恋しさがつのってばかりだったのです。

とても秋らしい、寂しさの中にほろ苦さが混じる、枯れた味わいのある歌です。

さて、この作者の詳しい伝記は伝わっておりませんが、今は季節が秋。山里はそろそろ紅葉が美しく赤らんできます。そこで、近畿地方の紅葉の名所をいくつかご紹介しましょう。

紅葉はおおむね11月中旬からが最高の時期のようです。

今から計画をたてておきましょう。

| ●三重 | ……赤目四十八滝:近鉄大阪線・赤目口駅で下車します。 |

| ●滋賀 | ……比叡山:京阪電鉄・出町柳駅から叡山鉄道に乗り、八瀬遊園駅で下車。叡山ケーブルとロープウェイで頂上に到着します。 ……永源寺:JR東海道線・米原駅から近江鉄道に乗り、八日市駅で下車。さらに近江バスに乗ります。 |

| ●京都 | ……嵐山・嵯峨野:JR嵯峨野線・嵐山駅で下車。 ……大原・三千院:JR京都駅から市バスに乗り、大原バス停で下車。 ……南禅寺:京阪電鉄・京阪蹴上駅で下車。 |

| ●大阪 | ……箕面:阪急電車・箕面駅下車。 |

| ●奈良 | ……吉野山:近鉄吉野線・吉野駅で下車した後、ロープウェイで登るのが便利。 ……奈良公園:JR奈良駅から、市バス・大仏殿春日大社前バス停で下車。 |

| ●兵庫 | ……有馬:JR三宮駅から神戸市営地下鉄に乗り、谷上駅から神戸電鉄・有馬駅で下車。 |

| ●和歌山 | ……高野山:JR大阪駅から環状線・難波駅で下車し、南海電鉄に乗り高野山駅で下車します。 |