をぐら歳時記

小倉百人一首をひもとく

平安を生きた女流歌人 其の三 赤染衛門

藤原定家が編纂した『小倉百人一首』には、女性が詠んだ和歌が二十一首選ばれています。平安時代を中心とした時代の日本文学界は女性の活躍が目覚ましくなった時代といわれています。

今回は、その二十一首の女流歌人の中でも「赤染衛門」に焦点を当て、和歌の訳だけではなく、なぜ百人一首に彼女の和歌が選ばれたかなどを、 百人一首研究の第一人者である、同志社女子大学の吉海先生に解説いただきました。

◆作者伝◆

赤染衛門 生没年未詳。天德二年(九五八年)頃〜長久二年(一〇四一年)頃か。「赤染」は姓。「衛門」は父である赤染時用の官職が 「右衛門志(さかん)」だったことによる。実は平兼盛の娘だったという説もある。大江匡衡(まさひら)の妻。藤原道長の正妻源倫子に仕えた。

後に一条天皇中宮彰子に出仕。良妻賢母で『栄花物語』の作者ともされている。

やすらはで

寝なましものを さ夜ふけて

かたぶくまでの 月をみしかな(小倉百人一首・第五十九番・赤染衛門)

◆現代語訳◆

はじめからあなたが来ないとわかっていたら、ためらうことなくさっさと寝たでしょうに、お言葉を信じたばかりにずっとお待ちしたことで、夜は更け行き、とうとう西に傾く月を見たことです。◆語釈◆

「やすらはで」は躊躇しないで、さっさとの意。

「まし」は反実仮想の助動詞で、「もし そうだったら〜だろうに」と訳す。

「小夜更けて」(「夜更け」の歌語)は夜の後半の時間帯だが、丑の刻(午前一時から三時)を指すことが多い。

「かたぶくまでの月」は 暁(男の来ない時間)になったことを暗示。月の運行が時間の経過を暗示する。

(同志社女子大学名誉教授 吉海直人 訳)

かたぶくまでの月

この歌では、まず四句目の「かたぶくまでの」に注目してください。というのも、月の位置によって、時間的経過が提示されているからです。ただし「かたぶく月」という表現は、この歌が初出例のようなので、当時は歌語として定着していなかったことになります。

その月とは、一般的には「有明の月」 とされています。西に傾く月は、決して待っている女が待ち望んだものではありません。その夜、来ると約束した男が来なかったことを、月にたとえているからです。

しかも「かたぶくまでの」は、男をずっと待っていたという時間の経過を示しています。そして傾く月は夜の終わり、いいかえればもはや男が訪れる時間が終了したことを暗示しています。月が男の不在の喩となっているのです。

来ない男を待つ女

「中関白」とは定子の父である藤原道隆のことです。もし道隆と赤染衛門の姉妹との恋愛が長続きしていたら、あるいは儀同三司母の「忘れじの」歌の解釈も大きく変わっていたかもしれません。 しかし道隆は、約束を違えて遂に訪れませんでした。恋の争奪戦において、赤染衛門の姉妹は儀同三司母に負けたのです。

はたして道隆の女性遍歴が責められるべきなのでしょうか。それとも宮廷女房の人生をこそ悲しむべきなのでしょうか。いずれにしても、こういった男女間の恋の悲劇の中から、恋の秀歌が多く生み出されていることもまた事実なのです。

結局この歌は「待ちて来ざる恋」ということになります。来てほしい男は来ないで、そのかわり待ちもしない月を待ち明かすという発想は、素性法師の「今こむと」歌の発想に類似しています。本歌取りと断言はできませんが、留意しておく必要はありそうです。

赤染衛門の初恋

赤染衛門は良妻賢母として名高い女性です。「光る君へ」では元宝塚の凰稀かなめさんが熱演していました。夫大江匡衡とは大変仲睦まじく、評判のおしどり夫婦とされていますが、再考の余地があります。というのも、衛門には初恋の人というか、ずっと思い続けていた男性がいたからです。それは夫の従兄弟にあたる大江為基という人でした。彼との和歌の贈答が家集にたくさん掲載されているので、二人の関係は事実です。ただ為基は早くに病没しているので、良妻賢母という評判は、それ以後のことということになります。

その衛門は、内助の功というより夫以上の才能を有していたといえます。 藤原公任がライバルの斉信に位階を越えられたことに腹を立て、辞表の下書きを匡衡に書かせるという事件がありました。匡衡が公任の気に入るような文章が書けずに悩んでいると、衛門は即座に公任はプライドが高いから、まず先祖の功績を讃え、それに引き換え自身がいかに不遇かを書けば大丈夫とアドバイスします。果たして公任は大喜びしたそうです。

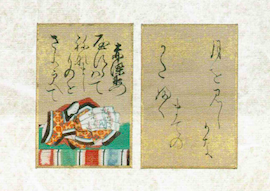

赤染衛門の畳に注意!

下記の肉筆かるたの歌仙をご覧ください。 何か変だとは思いませんか。そうです。赤染衛門はただの女房なのに、畳が高麗縁(臣下用)ではなく、 皇族用の繧繝縁になっています。これは単なる間違いではなく、肉筆かるたにしばしば生じているものです。今後は赤染衛門の畳がどうなっているか、注意してくださいね。

◆出典◆

『後拾遺集』恋二「中関白少将に侍りける時はらからなる人に物いひわたり侍りけりたのめてまうでこざりけるつとめて女にかはりてよめる」・六八〇番。なおこの歌は『馬内侍集』にも収めらている。馬内侍も一流歌人であるが、二人は姉妹でもないので、本当の作者はどっちなのか決定できない。藤原俊成はこれを馬内侍の歌として『古来風定抄』にとっている。