洗心言

2017年 初秋の号

折々の吉兆

- 月

- 煌々と輝いて夜の闇を照らす月。欠けては満ちる様子が、不老不死や生まれ変わりを表す縁起物として尊ばれました。

贈るこころ 伝えるすがた

古くから「贈る」ことを大切にしてきた日本人。感謝や祝福の気持ち、愛情や敬いの心を伝えるために、先人はこの国独自のさまざまな姿を生み出しました。

初秋は、折形に関するお話しです。

武家に生まれた、折り目正しい形

鶴や奴さんといった昔ながらのモチーフから、栗や紅葉など季節の風物まで、アイディア次第でいろいろな形を生み出せる折り紙。この遊びの歴史をさかのぼると、ある礼法に行きつきます。それは折形。さまざまな形に折った和紙で進物を包み、相手に手ずから渡すための礼法は鎌倉時代に生まれ、室町時代に武家の間で発展を遂げました。室町幕府第三代将軍、足利義満が武家の礼法として儀式や典礼を司る高家に折形の研究をさせたことが、発展のきっかけとなったようです。

贈り物の礼法において、公家と武家との間には大きな違いがありました。それは包みに用いる素材の違いです。絹などのやわらかな織物と組紐を使った公家とは異なり、武家では強くしなやかな和紙で折り目正しく包んだ進物を、紙縒や水引きなどで結び止める方法が好まれたのです。

折形では、進物の中身や贈る目的がすぐにわかるよう、包む物の特徴が象徴的に表されました。たとえば弓矢を贈る際は、矢羽根に使われた鷹の羽をかたどったもの。出陣や勝利を祝して縁起物の勝栗を贈るときには、兜をかたどったものというように、折形には武家ならではの形がいくつもあり、その数は二十数種類もあったそうです。もちろんこれら勇ましい物だけではなく、武家同士の進物には茶杓のように茶の湯で使われる物もありました。

ご祝儀などを包む場合は、左上に向かう線を強調する折形が吉とされました。これは南に向かって立った際、左上に太陽が昇っていたことにちなむもの。和紙の色は純白が最上とされ、なぜなら白は太陽の光を象徴する、もっとも尊い色と考えられていたためです。

江戸時代に入ると、和紙の普及にともない折形は庶民の間にも広がりました。その結果、包まれる物の種類も多くなり、それまでにない折形がいくつも誕生しました。また、礼法という観点から外れて折形が楽しまれるようになり、折り紙はそういった流れから生まれた遊びです。

明治の中ごろから昭和の初めごろにかけては、折形は行儀作法として教科書にも載っていました。ところが戦後、西洋の影響を受けた生活習慣が広がるにつれ、日本独自の礼法は急速に廃れてしまいました。

礼の心や相手を想う気持ちを形で表す、折形。機会があれば自らの手で、ひと手間かけて、和紙を折ってみてはいかがでしょうか。

※参考文献

山根一城(2005)「美しい日本の包み方 折形レッスン」文化出版局

山根折形礼法教室 http://www.yamane-origata.com

春夏秋冬 古都のいぶき

四季折々の風趣に富む古都、京都。古くは平安時代から人々の心を彩ってきた自然の営みをご紹介する「春夏秋冬 古都のいぶき」。

初秋は、月についてのお話しです。

千年の時を超え、人の心を照らす明かり

中秋、すなわち旧暦の八月十五日の夜といえば、お月見。お盆のように丸く満ちて、時折雲に隠れつつも闇を煌々と照らす月を、夜更けまで飽きることなく眺めたという方も多いことでしょう。

ところで月は毎月満ちるのに、その中でも特に中秋の月が人の心を惹きつけるのはなぜでしょうか。その理由として、このころの月は人が見上げるのにちょうどよい高さに浮かび、また、空気も澄んでいるために月明かりが夜空にひと際映えるから、といったことが考えられます。

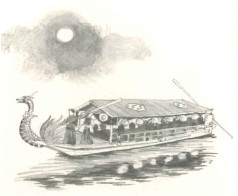

中秋の名月を愛でる習慣は、奈良時代の終わりごろに唐から伝わり、平安時代に入ると貴族たちがお月見を愉しむようになったといわれています。やんごとなき人たちは、月を眺めては詩歌を吟じ、杯を重ね、管弦を奏でながら中秋の長い夜を過ごしました。

このような雅な遊びを今に伝える風物詩が、大覚寺の観月の夕べ。嵯峨に鎮座する空海ゆかりの古刹はそもそも、嵯峨天皇が離宮として平安時代初期に建立したもの。嵯峨天皇はここに、唐の洞庭湖を模して人工池の大沢池をつくり、そこに舟を浮かべてお月見を愉しんだといいます。その際、夜空に浮かぶ月をそのまま見上げるのではなく、水面に揺れる月を愛でるのが風流だったのだとか。

ちなみに今年の中秋は十月四日。この日、京都では大覚寺をはじめ、さまざまな寺社で観月の行事が催されます。この日ばかりは慌ただしい日常を離れ、平安人たちが愛でたのと同じ月に、想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

百人一首 心象百景

三十一文字に込められた心情をご紹介する「百人一首 心象百景」。

今回の一首は、三条院の第六十八番です。

心にも

あらでうき世に

ながらへば

恋しかるべき 夜半の月かな

- 三条院

- 不本意ながらこの辛いことの多い世の中に生き永らえたならば、きっとしみじみと思い出すにちがいない、今宵の月であることよ。

この歌を詠んだとき、三条院は天皇の座を退くことを心に決めたといわれています。

第六十七代の天皇であった三条院は、寛弘八年(一○一一)に三十六歳で即位しますが、その座にあった五年間は苦しみの連続でした。御所を二度も火事でなくしたうえ、つねに健康がすぐれず、中でも重い眼病にかかり失明の危機にさらされていました。さらに先帝である一条天皇の息子であり、自らの外孫にあたる敦成親王を天皇の位につけようとたくらむ時の権力者、藤原道長から執拗なまでに退位を迫られ、まさに身も心もぼろぼろになり果てていたのです。

そんなある日の夜、三条院はこの歌を詠みました。平安時代に書かれた歴史物語『栄花物語』の巻十二「玉の村菊」をひもとくと、それは長和四年(一○一五)の十二月十日すぎのこと。そのころすでに、三条院の目はほとんど視力を失っていたといわれています。

それからひと月ほど経った長和五年(一○一六)の正月、三条院は後一条天皇となる敦成親王に皇位を譲り、ほどなくして失明してしまいます。そして、翌年の春に出家するものの、失意を癒すことができないまま崩御の日を迎えました。

冬の夜空に冴え冴えと輝く月の明かりは、三条院の目にどのように映ったのでしょうか。それは、絶望の果てに心を照らしてくれる光だったのでしょうか。それとも、一縷の望みを色褪せさせてしまう、無情の光だったのでしょうか。

小倉山荘 店主より

この丸は 月か団子か 桶の輪か 角の取れたる 人の心ぞ

河原を歩くと、丸い形をした石が多いことに気づきます。大きさや色はいろいろですが、恐らくみな最初はゴツゴツしていたものが川の流れに揉まれ、他の石と互いにぶつかりあうことで身を削って丸くなったのでしょう。

人も同じだと思います。若いころは無頼を気取ったり、些細なことに腹を立てたり、世を拗ねていたりと、誰もが心を角ばらせて生きていたのに、歳を重ねるうちに多くの人と角と角をぶつけあい、互いに傷つけあって痛みを知ることで、一つずつ角を落として心を丸くしていきます。

しかし、石とは違って人の心はなんとも脆いもので、世間にずっと揉まれていないと所々が欠けはじめ、ふたたびゴツゴツとした角がいくつも生まれてしまいます。

月が夜空にひと際映える季節を迎えました。この夜長は表題の古歌を口ずさみながら、円い月に自分の心を重ね合わせてみるのも一興です。

報恩感謝 主人 山本雄吉